Organisations sociétales en voie de restructuration

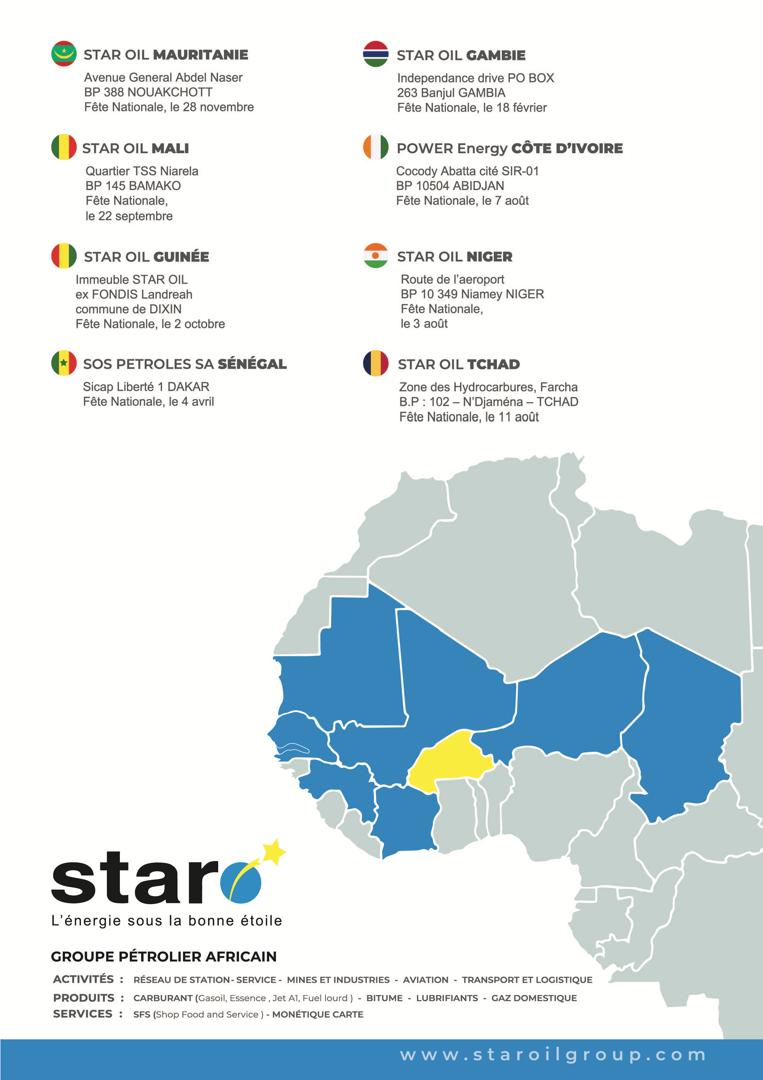

Toujours dans le même espace le long et à l’Ouest de la courbe Sijilmassa-Tamentit-Tombouctou-Bouré, la tendance tantôt soulignée à une lecture singulièrement partielle – et partiale… – des ‘oussouls de l’islam, par les différentes communautés musulmanes impliquées dans le commerce transsaharien, devient un véritable fait de société désormais traduit en structuration de castes ordinairement étanches entre elles. Aux ensembles traditionnels locaux sont venus s’ajouter diverses tribus hilaliennes originaires du Hedjaz solidement installées en Afrique du Nord entre le 11ème et le 12ème siècle : Meharza, Awlād Talḥa, Dhawī ‘Ubayd Allāh, etc., le long de la courbe susdite ; et, plus à l’Ouest de celle-ci, les Banu Hassan, descendants de groupements probablement yéménites alliés à leurs homologues hilaliennes. Fait remarquable : en dépit de la protection que leur assuraient nombre d’oulémas maghrébins, à l’instar d’al-Sijilmāssī, Al-Asnûnî ou Ibn Zakrî ; plus généralement, leur statut de dhimmi ; les juifs du Touat se virent bannis – sinon massacrés – et leur synagogue centrale à Tamentit détruite, suite au tonitruant prêche d’un autre ‘alim, Cheikh Abdelkrim al-Maghîlî (1). Conséquence quasiment immédiate : le dépérissement de leur influence dans le commerce caravanier et leur éparpillement dans tous les horizons, en particulier dans le Bilad Chinguitt où ils formeront bientôt une caste spécifique, les Ihoud (2), cantonnés dans la fabrication de bijoux ; et, plus tardive, la séparation des routes occidentale (Tanger-Tombouctou via Ouadane) et centrale (Tlemcen-Tombouctou, via Tamantit) ; avec les mines salines de Teghaza en constante pomme de discorde entre les pouvoirs installés au Maroc et en Algérie.

Originaire de Tlemcen et membre de la tribu zénète des Maghilâ, Al-Maghîlî est plus encore connu pour son discours promouvant le jihad armé, non seulement contre les non-musulmans non-agressifs mais aussi contre ceux des musulmans qu’il jugeait déviationnistes. Il diffuse notamment ses idées dans le Bilad Soudan par ses voyages, en particulier jusqu’à Gao où il s’applique à justifier le renversement de la dynastie Baro, un an après l’affaire du Touat. Mais son décès, au tout début du 16ème siècle, et, surtout, les avis critiques d’Ahmed Baba (1656-1727) freinent considérablement leur essor. Prudent, l’éminent savant de Tombouctou soutient pour sa part, dans deux de ses ouvrages majeurs – le Miʿrāj et les Ajwiba –, que les peuples de Bornu, Gao, Songhaï, etc., sont musulmans et ne peuvent donc pas être asservis. « […] la seule cause [sabab] de l’esclavage », dit-il, « est l’incroyance [al-koufr] et les Noirs infidèles [kifār al-soudān] sont en cela égaux aux autres infidèles, qu’ils soient chrétiens, juifs, perses ou berbères ». Lui-même membre d’une famille très impliquée dans le commerce transsaharien (3), c’est cependant avec beaucoup de précautions qu’il se contente de faire appel au doute quant à l’évaluation de la foi musulmane des captifs lors des guerres intestines, suivant en cela les avis réunis dans le Miʿyār d’al-Wansharīsī (1430-1508), un autre juriste zénète – de la tribu berbère des Beni-Ouragh, quant à lui – et réputé maître de l’école malikite.

Influences diverses

Ian Mansour de Grange

(3) : Les Aqit, d’origine berbéro-massoufa.

(4) : dont les œuvres eurent un impact très notable dans la pensée dite « humaniste » en Europe…

.gif)

.gif)